Der Philosoph Hans Blumenberg bemerkte einmal lapidar:

»Die Wahrnehmung dessen, was es nicht gibt, ist die schwerste«.

[1] Sobald sich die scheinbare Selbstverständlichkeit des Satzes einmal gelegt hat, klingt durch, dass er auf eine Koinzidenz abzielt, die sich zwar selten einstellt, dafür aber eine schmale Überschneidungszone von Philosophie und Kunst bezeichnet. Immerhin streben beide Disziplinen mehr oder weniger ausdrücklich danach, ein Verständnis der Wirklichkeit zu erlangen und zu kultivieren, dessen Überzeugungskraft weder vom Anschein der Offensichtlichkeit, noch der Oberflächlichkeit getrübt wird. Unabhängig davon, wie man sich eine solche Erkenntnis vorstellen mag – sei sie begrifflich oder visuell, prinzipiell oder fragmentarisch – der Fingerzeig Blumenbergs lässt erahnen, dass die besagte Wahrnehmung eine Anstrengung voraussetzt, dem fraglos Vertrauten also abgetrotzt werden muss und, wie man hinzufügen könnte, durch Kunst und Philosophie im besten Falle erleichtert werden kann.

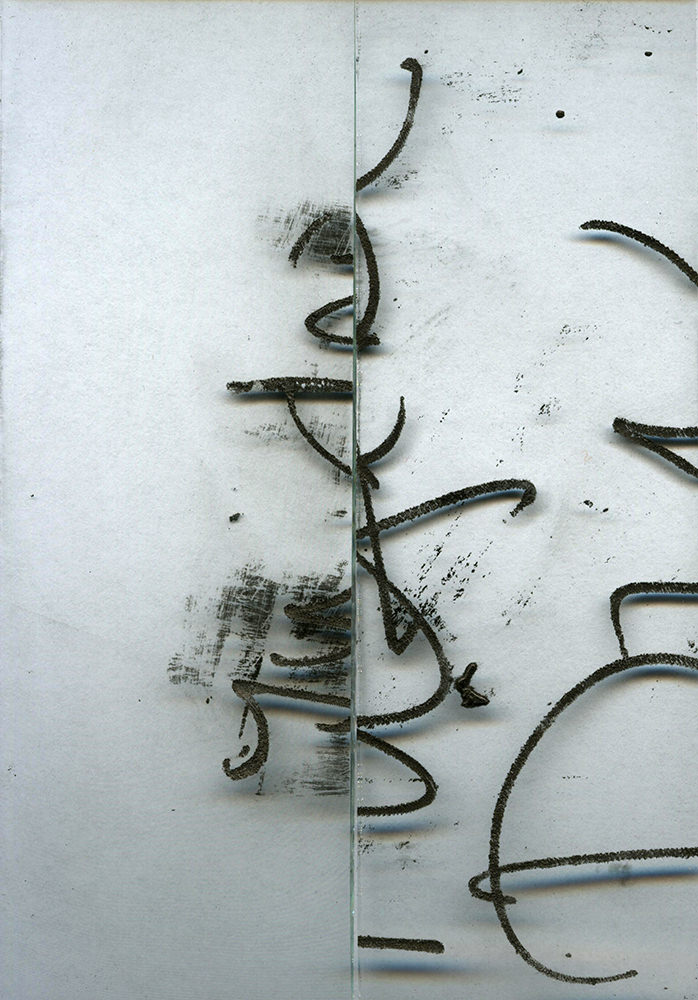

Als solch glückliche Erleichterungen lassen sich die grafischen Arbeiten Sabine Müller-Funks verstehen, die sich an das Phänomen der Schrift herantasten, um eine erweiterte Wahrnehmung dieser allzu gewohnten Gebilde anzuregen. Unabhängig davon, ob die Züge direkt in Glas eingraviert werden, wie bei der Serie I

mplikation/Explikation von 2007 oder auf Papier umgesetzt sind, wie bei den

Wortbildern von 2014 – stets verdeutlichen die gezeigten Formen, dass Schrift nicht bloß lesend übergangen,

[2] sondern als Schauplatz eines Geschehens begreifbar gemacht werden soll, dessen Energien, Bestandteile und Voraussetzungen alles andere als selbstverständlich sind. Bereits der Titel der

Wortbilder verdichtet diese spannungsreichen Bezüge; denn obwohl er Bilder von Worten in Aussicht stellt, rücken vielmehr die Gesten des Schreib- und Zeichenprozesses in den Blick, die auf abstrakte Weise bildhaft gemacht werden: die Inskription, die Gravur, die Schraffur. Das Wort allerdings markiert einen abwesenden Bezugspunkt, der erst mit den sichtbaren Linien und Formen in Beziehung gesetzt werden muss. Einen Anhaltspunkt hierfür liefert die spezifische Gemachtheit der Bilder, deren reduziertes Auftreten sich auch faktisch einer ungewöhnlichen Schriftarbeit verdankt. Denn die Bögen, Ritzungen und Schatten stellen zugleich selbstständige Figuren wie aber auch Ausschnitte dar, die über sich hinausweisen. So lassen sie sich einerseits als Inszenierungen der ‚Bewegungshandlungen‘ von Linien

[3] entziffern, wie andererseits als Teile größerer Einheiten, als Makroaufnahmen einer gravierten Schrift, deren Lesbarkeit durch die selektive Vergrößerung einzelner Partien verunmöglicht bleibt. Die Wortbilder sind also weder Wörter noch Bilder, sondern Fragmente eines nicht mehr einholbaren Alphabets, einer zur bloßen Form auseinandertretenden Handschrift. Durch die Ausstellung der verwaisten Oberflächen entfachen die Arbeiten eine subtile Auseinandersetzung zwischen rohen Formen und Zeichen, zwischen schwebenden Bedeutungen und ihren materiellen Bedingungen. Ihnen ist, um mit Roland Barthes zu sprechen,

»aufgebürdet, in einem einzigen Zustand das Erscheinende und das Verschwindende zu verknüpfen«, ohne ein Moment zugunsten des anderen zu vernachlässigen.

[4]

Neben dem Titel legt es auch der zugrundeliegende Fertigungsprozess nahe, die

Wortbilder als Resultat einer kunstvollen Verfremdung zu verstehen. Dieser besteht darin, Schriftzüge mit einer Trennscheibe in Glasplatten zu fräsen, die handschriftlichen Vertiefungen anschließend zu schwärzen und mittels eines Scanners (wie ein Blatt Papier) zu digitalisieren. Das Prozedere basiert dabei gleichzeitig auf der subjektiven Verschiebung des Materials wie auch auf einer gegenstrebigen Verschiebung der subjektiven Perspektive: Zuerst wird der technisch scheinende Herstellungsprozess durch eine sorgsame, doch willkürliche Wahl des jeweiligen Bildausschnitts bzw. das Arrangement der vorhandenen Elemente überformt, sodass die spezifische Bildwirkung erzielt werden kann. Dadurch gelingt es zugleich, die persönliche Handschrift der Künstlerin in schwebende Ritzungen aufzulösen – und mit der Handschrift auch die Texte, von denen die Arbeiten ausgehen. Diese zweite Verschiebungsbewegung bekommt zusätzliches Gewicht durch den Umstand, dass es sich dabei um vertrauliches Sprachmaterial handelt, dessen Intimität und Nähe einen wichtigen Anreiz und Bestandteil der Bearbeitung ausmacht.

Dennoch bleibt die beobachtete Verfremdung nur ein erster möglicher Zugang zu den Bildern, die durch ihre Gestenhaftigkeit ein viel weiteres Feld möglicher Betrachtungsweisen eröffnen. Immerhin lässt sich die beschriebene Gestik der Arbeiten als eine grundsätzliche Spannungslage innerhalb von Kunstwerken verstehen,

[5] sofern man sie als ein offenes Zu-einander-in-Beziehung-Setzen von disparaten Bedeutungsfeldern auffasst, deren mögliche Konstellationen und Divergenzen das Kunstwerk durchmisst. Entsprechend verweisen die hier als Wortbilder drapierten Ausschnitte auf allgemeine Reflexionsebenen und -elemente künstlerischer Produktion. Die Bilder lassen sich dann nicht mehr nur als Repräsentationen eines Arbeitsprozesses betrachten, sondern eben auch als Verhandlungen ihrer inszenierten Bestandteile, die als reflektierte Momente in einen stets aufs Neue ausufernden Sinnzusammenhang eintreten. Liest man die Bilder auf diese Weise, dann etablieren und konservieren sie ihre spezifische Bedeutungsschwebe nicht nur – wie oben angemerkt – zwischen der Abstraktheit der Arbeiten und der entrückten, nicht mehr lesbaren Schrift.

Spannungsreich erscheinen dann, unter anderem, auch die scheinbare Leichtigkeit der Formen, die der materiellen Grobheit der Inskription entgegenstehen – oder die Verwendung des klassischen Schreibmittels Graphit im ungewöhnlichen Trägerstoff Glas, der sich zudem als mehrdimensionales Medium verflüchtigt, sobald er verbildlicht wird. Auch die notwendige Digitalisierung trägt entscheidend zur chromatischen Gestaltung bei, konserviert anhand des Schattenwurfes die Tiefe des Glaskörpers und konstruiert zugleich eine verpixelte Oberfläche, die das ‚Werk‘ erst schafft, ohne eine Reihe uneinholbarer Spuren aufzuzeichnen, die über diese Oberfläche hinausweisen. In einer Geste gebündelt wird so ein komplexes Widerspiel von Schrift, Zeichen und Bild, von Oberfläche und Vertiefung, von Ausschnitt und Entgrenzung – und nicht zuletzt von vertrauten Worten und ihren materiellen Bedingungen. All diese Elemente ragen in die Sinnkonstitution der Bilder hinein, ohne sich einer frontalen Sichtbarkeit zu erschließen.

[6]

Erst dadurch, dass gezeigt wird, was sich nicht eigentlich zeigen lässt, tritt ein ganzes Spektrum künstlerischer Möglichkeiten und sinntragender Abwesenheiten zutage, die ausgerechnet an der Schrift lesbar machen, was sonst überlesen wird. Indem wir den zahlreichen Fäden folgen, die diese Knoten bilden, zeigen die Wortbilder dennoch das Unwahrscheinlichste: Sie machen anhand der Schrift wahrnehmbar, was es doch eigentlich ‚nicht gibt‘.